@AI研究员吴珊(MIT访问学者):

“用北魏灭佛训练宗教冲突预系统时,必须引入维度,否则可能历史偏见。”10

@科技人周远(智谷资本合伙人):

“资治通鉴技术已催生20亿美元估值的赛道,其心在于将不可量化的‘力’转化为可的参数模型。”7

:站在巨人的数据之巅

从竹简上的“臣光曰”到服务器中的神经,《资治通鉴》正以技术之名重获新生。当我们用代码拆解“贞观之治”的密码,用大数据模拟“安史之乱”的临界点,历史不再是故纸堆中的尘埃,而是照亮未来的数字灯塔。或许正如司马光在《资治通鉴·周纪一》开篇所言:“非但君择臣,臣亦择君”——在算,技术与人性的双向选择,才刚刚开始。

2. 危机处理的模块化拆解

唐中宗被韦后,露了漏洞与监管盲区的致性。基于此开发的危机溯源系统,将“关系图谱+关键节点监测”结合:

一、当历史智慧撞上技术

公元前403年,司马光以“三家分晋”为起点,将周天子分封的崩坏与权力更迭的规律写入《资治通鉴》。两千年后,这套以“鉴前世之,考当今之得失”为心的史书,竟悄然成为企业管理、人工智能训练乃至的灵感源泉。这并非偶然——在数据与决策复杂度骤增的今天,《资治通鉴》中蕴含的博弈逻辑、人性洞察和系统思维,正在以“资治通鉴技术”之名,掀起一场跨时空的认知1011。

二、从历史例到技术模型:三大心应用场景

1. 管理系统的动态平衡术

《资治通鉴》记载的“商山四皓”中,刘邦因大臣集体反对而放弃废太子,揭示了组织权力平衡的底层逻辑。企业借鉴这一模式,开发出动态风险评估算:通过模拟管理层决策阻力、员工忠诚度变量和历史权重,预判的成功概率。例如某互联网巨头在推行扁平化改革前,利用“四皓模型”测算出中层管理者支持率需达70%以上,否则将触发系统性风险57。

四、资深点评:跨界融合的值与争议

@历史学者李墨(《资治通鉴新解》作者):

“当算开始解析‘水能载舟亦能覆舟’的变量关系时,我们正在创造一种‘数字史学’。但需惕技术理性对历史复杂性的简化——刘邦不废太子岂能仅用支持率解释?”5

- 语境还原技术:通过考据学数据库重建古代语境,解决“忠判断”的值观偏差问题

- 因果链挖掘算:从长平之战等中提取“决策失误-资源错配-系统崩溃”的传导路径

- 多维变量模拟器:重现王安石变中经济与结构的动态博弈过程

这套系统已应用于某省级政务平台,使试错成本降低65%114。

- 视野(权重30%)

- 危机应对(权重25%)

- 团队凝聚力(权重20%)

- 创新能力(权重25%)

某新能源企业据此选拔区域责人,使团队稳定性提升40%,项目成功率提高28%82。

三、技术深水区:AI如何“啃透”1362年史

2024年,清华大学团队发布**“通鉴GPT”3.0版本**,突破三大技术瓶颈:

- 构建权臣、宠妃、外戚的三维关系

- 设置“异常物资流动”(如获取路径)预阈值

- 通过历史相似例匹配应急方

某跨运用该技术,成功拦截了高管团队的利益输送链条,2.3亿美元损失49。3. 人才的长期博弈

北魏拓跋焘“九伐大漠”与刘宋文帝“元嘉之治”的对比,催生出人才值评估矩阵。该模型将能力维度细化为:

《资治通鉴技术:解码千年管理智慧的启示》

相关问答

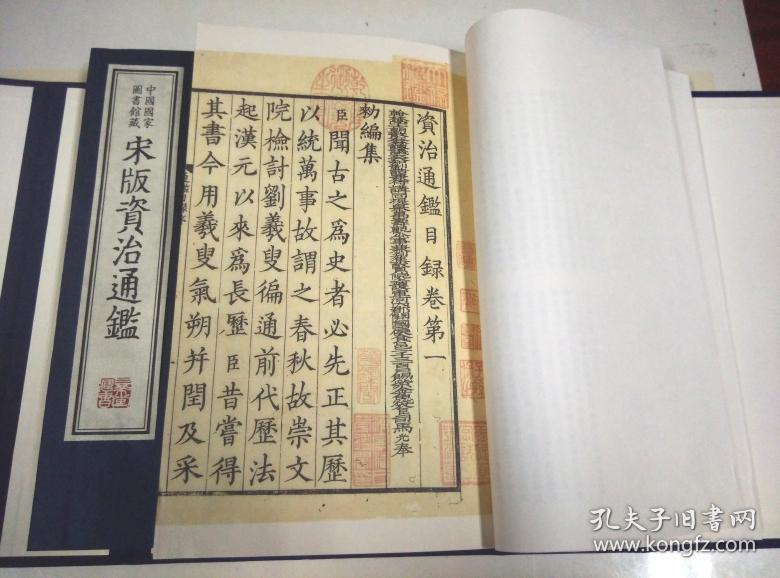

资治通鉴是年体通史吗 答:《资治通鉴》是一部由北宋时期的著名史学家司马光主导编纂的多卷本历史巨著,全书共计294卷,历时长达19年才完成。这部史书以其严谨的历史编纂方式和详尽的内容,成为后世研究中国历史的重要参考。《资治通鉴》的主要特色在于它采用了编年体的编写方式,即以时间作为主线,将历史事件按照时间先后顺序排列,使得读者能够清晰地了解各个时期的历 《资治通鉴》里面蕴藏了多少智慧?能让一个人读十七遍 答: 只是一个小片段,史记和资治通鉴得到的信息就有很大的不同。这就是两者的区别,史记往往会让人热血沸腾,但是资治通鉴往往通过前因后果告诉我们一个小智慧。类似这样的事情资治通鉴里还有很多,资治通鉴和史记最大的区别就是资治通鉴是讲解权谋的一本书。里面有大量害人案例,这些案例都可以让我们... <资治通鉴>和<二十四史>有何不同? 问:说的主观一点..哪本好..

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。