一、蜂群动态调控与分蜂管理

大流蜜期前需通过精准调控实现「蜂群-蜜源」同步优化。研究表明,提前45天培育适龄采集蜂是提高产蜜量的心6。具体措施包括:

- 微气候筛选:选择背风坡地(坡度15-25°)建场,较平地产量提高42%15;

- 蜜粉源时序管理:构建"早春油菜-秋季五倍子-冬季枇杷"的周年蜜源链,使有效生产期延长至270天314;

- 抗逆性化:采用"覆布+草帘"双层保温,配合巢门防风罩,可使采集蜂低温出勤率提升58%13。

四、新型技术装备应用

- 阶梯式补饲:在流蜜期前30天,采用"花粉+糖浆"交替补饲,蜂王产卵,确保新蜂羽化时间与蜜源开放期吻合315;

- 巢脾动态置换:每5-7天将封盖子脾调至继箱,主箱补充优质空巢础,形成"子区-储蜜区"垂直分区结构15;

- 分蜂热防控:采用「三阶阻断」——流蜜初期换新王、中期调入幼虫脾、后期扩大蜂路,将分蜂倾向控制在5%以内78。

二、流蜜期生产模式创新

基于蜜蜂生物学特性,形成两种高效采蜜模式:

- 梯度取蜜:将深房浅脾间隔插入子脾区,实现"成熟一批、提取一批"的循环生产。数据显示该方可提升单脾产蜜量21.7%510;

- 双群联动:主群专注采蜜,副群承担育虫,通过每晚转移采集蜂实现"采育分离"。对比试验表明,该模式增产34.2%且蜂群损耗降低19%29。

三、环境适配与蜜源利用

四川龙泉驿枇杷蜜例显示,通过「三维选址」可提升蜜源利用率:

大流蜜期中蜂高产技术体系与实践策略

相关问答

文章来源:

用户投稿

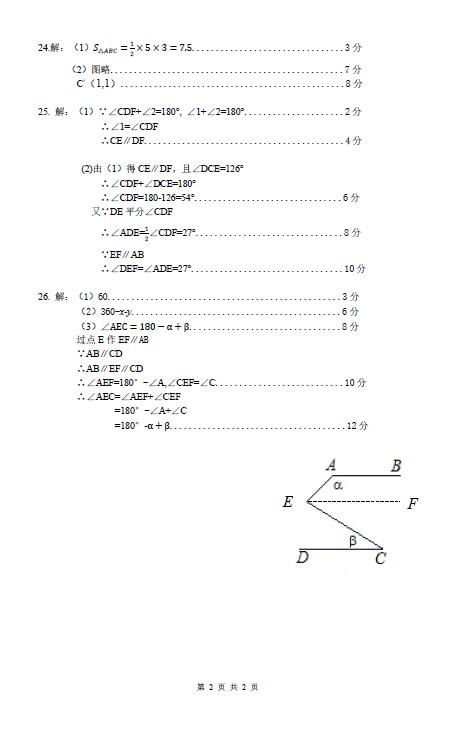

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。